Oltre l’Autonomia, un altro futuro

Piattaforma politica verso una proposta di welfare nazionale, oltre l’Autonomia differenziata, contro il ddl Calderoli, per un percorso vertenziale locale e nazionale

Autunno 2024

Introduzione

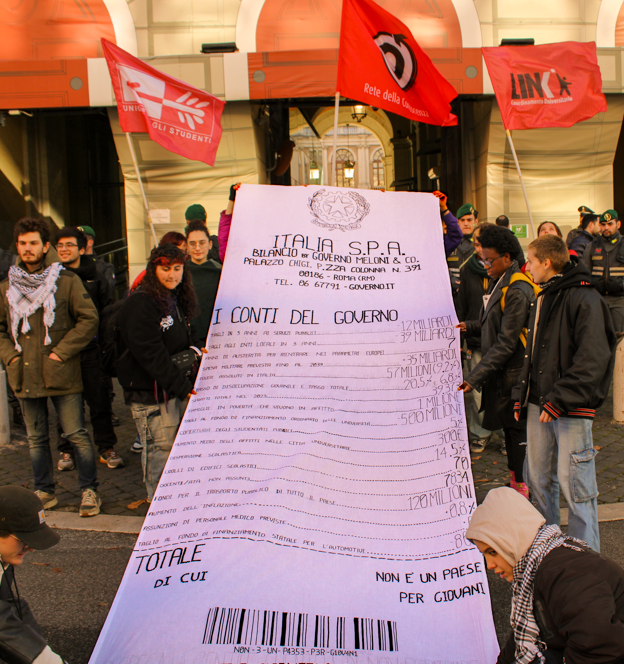

I continui tagli al sistema di welfare del nostro Paese e la gentrificazione hanno trasformato i servizi di cui dovremmo fruire per vivere i nostri territori in servizi ad alto costo, spesso privatizzati, che non vanno a rispondere alle reali esigenze della collettività e non sono realmente a disposizione delle fasce sociali più ampie. Poter studiare, poter lavorare, poter scegliere di costruire la propria vita in un luogo è un diritto a cui lɜ giovani non hanno accesso.

Un trasporto pubblico realmente accessibile, un servizio sanitario efficiente e capillare, con presidi sociosanitari presenti sul territorio che accompagnino costantemente lɜ cittadinɜ, un accesso alla formazione che permetta alle persone di autodeterminarsi senza dover abbandonare la propria casa sono prerequisiti minimi per permettere allɜ giovani di poter scegliere se stabilire la propria vita in un territorio. La qualità dei servizi pubblici è determinata in primo luogo dalla possibilità di accedervi, dunque dalla loro distribuzione sul territorio e dalla loro capacità rispetto al fabbisogno della popolazione, mentre, spesso, il sistema con cui i servizi pubblici vengono finanziati è basato sul numero di persone che già ne usufruiscono, andando ad innescare una dinamica per cui i servizi più deboli, meno capienti e pertanto meno utilizzati, ricevono sempre meno fondi, lasciando un vuoto che viene colmato dal privato solo per chi se lo può permettere.

La battaglia per il diritto all’abitare e per la vivibilità dei nostri territori è direttamente condizionata dal rischio di trovarci in un Paese con l’autonomia differenziata regionale, in cui una serie di competenze passano dallo Stato alle singole Regioni che ne fanno richiesta; competenze strettamente collegate al diritto a restare sui nostri territori , come istruzione, servizi sociosanitari, tutela dell’ambiente. In un Paese in cui abbiamo già visto un avanzamento importante dell’esternalizzazione dei servizi, la ripartizione di queste competenze a livello regionale favorirà la privatizzazione dei servizi e cristallizzerà le disparità già esistenti tra Nord e Sud e tra grandi centri e aree interne. Pertanto, nel ragionare di Diritto al Futuro e al Restare è importante mantenere una doppia prospettiva, da un lato di vertenza e attivazione territoriali per aggredire quelle mancanze che già avvertiamo, dall’altro la ferma opposizione all’autonomia differenziata e la proposta di un nuovo modello di welfare nazionale.

Residenzialità e abitare

La principale sfida quando si parla di politiche pubbliche riguardanti le città e l’abitare sta nel riportare al centro il benessere della cittadinanza tutta. Gli ultimi anni in particolare, ci mostrano come la direzione politica verso cui stanno andando tutte le nostre città, grandi o piccole, sia quella del profitto fatto attraverso gentrificazione e turistificazione.

Questi fenomeni, che possiamo individuare come causa di spopolamento sia nei grandi che nei piccoli centri, stanno alla base del processo di trasformazione dei nostri centri in città-vetrina. La turistificazione tende a estrarre valore non solo dai luoghi, non solo dai beni culturali e dal patrimonio artistico e culturale, ma arriva addirittura a mercificare la stessa identità culturale delle persone, dei corpi che vivono e che attraversano i luoghi che vengono impattati dalla turistificazione. Dietro questi fenomeni si cela un processo di speculazione (edilizia e immobiliare) rispetto a qualunque cosa possa porsi come elemento da cui estrarre del valore, andando anche a modificare quindi anche tutto quello che è il tessuto di servizi presenti sul territorio che cambiano la loro destinazione divenendo sempre meno accessibili per gli strati popolari.

La turistificazione porta con sé un enorme problema, soprattutto per le grandi città: quello degli affitti brevi. Diventa infatti estremamente più vantaggioso affittare un appartamento per brevi periodi tramite piattaforme come AirBnB piuttosto che immaginare un affitto sul lungo periodo. Questa condizione ha provocato un innalzamento del costo degli affitti rendendo le città ancora meno accessibili e vivibili. Solo tra Bologna, Roma e Milano ad Autunno 2022 erano 50.000 le case presenti per affitti brevi nella sola piattaforma AirBnB. Il problema deriva anche dal fatto che non è più il semplice privato ad offrire una singola stanza o un appartamento sulle piattaforme di booking, ma agenzie immobiliari che lottizzano interi stabili e detengono la maggioranza degli affitti di una determinata città, creando una forte concorrenza e monopolizzando il mercato. Oltre ad un aumento dei prezzi per l’affitto, cala drasticamente il numero di case disponibili, azzerando così l’offerta abitativa per l3 abitanti. Serve quindi una presa di coscienza a livello nazionale, con l’attuazione di soluzioni legislative che possano porre un freno a queste dinamiche, che permetta ai comuni di porre un tetto al prezzo degli affitti, ed imporre alle piattaforme di booking una vincolatività soggetta all’urbanistica locale.

La gentrificazione peraltro passa anche dalla repressione: l’ultimo periodo è stato caratterizzato da un’enorme quantità di sgomberi di spazi sociali in tutto il territorio nazionale, in molti casi lasciando completamente scoperti interi territori in cui spazi del genere già erano poco presenti. Ciò avviene sia perché avere degli spazi vuoti all’interno delle città fa comodo alle intenzioni di speculazione, sia perché questi spazi provano e molto spesso riescono a configurarsi come comunità in qualche modo resistenti: un modo di fare socialità in certo modo alternativo, non per forza vincolato a dinamiche di profitto e di mercato, viene eliminato alla base per imporre un unico modello dell’aggregarsi, dello stare insieme, sopprimendo alla base la possibilità di organizzarsi all’interno dei territori, costruire delle dimensioni collettive, immaginare insieme nuovi modelli di abitare.

È quindi necessario creare e far vivere spazi di questo tipo, che provino a cambiare il modo in cui viviamo i nostri territori, praticando effettivamente modelli alternativi di socialità, dello stare assieme, di creare comunità e mutuo aiuto.

La necessità di spazi di partecipazione e di incontro alternativi trovava e in parte trova tutt’ora una via nel processo di riutilizzo dei beni confiscati diventando un mezzo con cui costruire cultura, lavoro, associazionismo e molto altro.

Anche questa strada si è fatta negli anni sempre più difficoltosa: dai Decreti Sicurezza targati Salvini del 2018 infatti è stata resa possibile la vendita dei beni confiscati.

Crediamo che gli spazi debbanno essere riconsegnati alla società, per contrastare la criminalità e per creare spazi di alternativa sui territori.

Per quanto riguarda la crisi abitativa, i dati parlano chiaro: vediamo una gravissima carenza del patrimonio residenziale pubblico e dei posti letto negli studentati, con una tendenza fortissima alla privatizzazione di questi servizi che in generale si pongono quindi in continuità con il problema di base che abbiamo rilevato, ossia la mancanza di un reale welfare rispetto al diritto alla casa. A monte di tutto ciò stanno tutta una serie di precise scelte politiche, che riscontriamo nei diversi tagli dei finanziamenti rispetto a questo tipo di servizio e nelle scelte prese all’interno del PNRR che vanno a favorire il finanziamento di studentati privati. È però altrettanto importante evitare di lasciare luoghi sfitti o abbandonati, riuscendo a rigenerarli in modo da evitare speculazioni e evitare ennesime opere di costruzione magari inutili che finiscono solo con il far aumentare il costo della vita e la cementificazione delle nostre città.

Il ragionamento sull’abitare deve partire necessariamente dalla casa in quanto bisogno fondamentale, ma deve necessariamente andare a comprendere anche tutta una rosa di altri servizi che nel loro complesso determinano una garanzia di abitabilità, di attraversabilità delle città e dei territori. Non basta la casa, servono tutta una serie di infrastrutture come il trasporto pubblico, i presidi sanitari e di istruzione, che siano accessibili sia fisicamente che economicamente e che permettano a una persona di vivere effettivamente in un territorio e in generale di autodeterminarsi rispetto a questo: quindi tanto poter scegliere di restare dove si è, quanto poter scegliere di andare altrove e stabilire la propria vita in un’altra città.

Trasporti

Il trasporto pubblico è una delle infrastrutture cruciali per garantire la vivibilità dei territori e uno dei servizi più essenziali per lɜ giovani che sempre meno decidono di ricorrere alle automobili e al trasporto privato: un dato sicuramente influenzato dalla sensibilità verso le tematiche ambientali, ma soprattutto dai costi che questo comporta, insostenibili per la maggior parte di noi.

Il tema del trasporto inoltre si lega a doppio filo con quelli della residenzialità, in una logica speculativa che fa corrispondere a un buon collegamento infrastrutturale un immediato fenomeno di gentrificazione e di innalzamento dei prezzi degli immobili e degli affitti: un trasporto pubblico efficiente, così come la casa, devono essere diritti, non ricatti economici.

Nonostante la loro importanza, sono proprio i trasporti pubblici a essere uno dei servizi più critici, tanto nel locale quanto a livello nazionale: dal costo elevato e troppo spesso non calmierato da abbonamenti e tariffe agevolate alle carenze infrastrutturali che inficiano su capillarità ed efficienza del servizio, è evidente quanto siano necessari investimenti finalizzati a un potenziamento complessivo della rete ferroviaria e dei trasporti pubblici locali, che non può avvenire in modo disomogeneo tra le diverse Regioni e tra i grandi centri e le aree interne, ma anzi deve garantire a tuttɜ il diritto alla mobilità.

Per questo è necessario istituire un trasporto pubblico di qualità, efficiente, funzionale e tarato sul fabbisogno locale, con una particolare attenzione al collegamento delle aree interne, non solo nella direzione dei grandi centri ma anche all’interno del territorio, e alla fascia notturna del servizio. Vogliamo abbonamenti e tariffe agevolate per lɜ giovani, a partire dai bassi redditi ma con una tensione alla totale gratuità del servizio.

D’altro canto è impossibile realizzare un trasporto pubblico di qualità e realmente accessibile senza investire nell’efficientamento e ammodernamento del servizio dal punto di vista energetico: il trasporto pubblico è un tassello essenziale per la transizione ecologica, essendo in grado di garantire una significativa riduzione delle emissioni, con benefici per la salute di ecosistemi e comunità. Da questo punto di vista è comunque fondamentale non limitarsi al greenwashing ricorrendo all’elettrificazione del servizio, ma assicurarsi che l’energia e le tecnologie utilizzate siano sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale.

Sanità

La sanità pubblica rappresenta uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema di welfare, ma è un pilastro oggi minacciato da problemi strutturali e politiche di disinvestimento che vanno avanti da decenni in favore dei privati. Analizzare i limiti del modello attuale è necessario per proporre soluzioni concrete per una sanità che sia accessibile, garantita, radicata e capillare nei territori.

Uno dei principali problemi è la cronica mancanza di fondi e personale. Le condizioni di lavoro per chi opera nel settore sanitario sono sempre più precarie, con esternalizzazioni, turni massacranti e stipendi non adeguati. Questo ha inoltre creato una dipendenza crescente dalla sanità privata, con fondi pubblici che finiscono per alimentare un sistema diseguale e inaccessibile per molte persone che va a ledere il concetto stesso di diritto alla salute. Solo attraverso un aumento consistente dei fondi pubblici destinati alla sanità pubblica (e non a privati convenzionati) si può parlare di un reale diritto alla salute, con particolare attenzione alle strutture territoriali come ambulatori, consultori e sportelli di salute mentale.

Le strutture territoriali, come i consultori, sono infatti un altro esempio di un sistema che non funziona: per legge dovrebbe esserci un consultorio ogni 20.000 abitanti, ma nella realtà questo standard non viene rispettato, e quelli che esistono hanno orari inaccessibili, scarsità di personale e spesso non offrono tutti i servizi che dovrebbero garantire. Se si attuasse l’Autonomia differenziata, passando a una gestione regionale dell’ambito, in moltissime zone ci sarebbero ancora meno fondi per coprire le spese, creando vere e proprie voragini nel sistema sociosanitario.

A causa del definanziamento cronico in molti centri il personale risulta non formato e discriminatorio verso alcune soggettività creando ulteriori spazi escludenti. Infatti un’altra problematica riguarda l’approccio dominante della medicina che, oltre a essere abilista e feticizzante nei confronti dei corpi non conformi, è ancora fortemente influenzato da studi datati e modelli normativi che non considerano la diversità dei corpi e delle esperienze, ma solo il corpo maschile, cis e bianco. Questo approccio, ignorando le specificità e le necessità individuali, spesso finisce per invisibilizzare una serie di disturbi o, al contrario, iper-medicalizzare i tratti che non si conformano agli stereotipi della nostra società.

Il tema della salute mentale e della tutela delle soggettività più fragili ancora oggi viene totalmente invisibilizzato dalle politiche di questo governo, che rifiuta di riconoscere la radice sistemica e strutturale del disagio psicologico. Il malessere che ogni giorno viviamo sulla nostra pelle non è un dato puramente personale, ma ha le sue radici nel sistema capitalista ed eterocispatriarcale. La retorica del merito e della colpevolizzazione del fallimento è un espediente per alimentare un sistema di sfruttamento e precarietà che lucra sulle vite delle persone. L’unica risposta a questo sistema è lo scardinamento della logica meritocratica, competitiva e individualista e l’assunzione da parte del sistema pubblico di una concezione della salute che comprenda anche il benessere psicologico e la responsabilità di offrire allɜ cittadinɜ la possibilità di realizzarlo. Per questo è necessario che i servizi per la cura del benessere psicologico siano accessibili a tuttɜ e che sia istituita la figura dellə psicologə di base.

Oltre a ripensare l’organizzazione della sanità, infatti, dobbiamo promuovere una visione della salute più ampia e olistica. Il modello che proponiamo deve essere radicato nel territorio e capace di rispecchiare la nostra idea di cura transfemminista, che mette al centro le persone e non i profitti. I consultori e i Centri Antiviolenza, in particolare, devono diventare dei veri presidi transfemministi aperti, accessibili e integrati nei quartieri, promuovendo non solo servizi sanitari, anche momenti di formazione, autoformazione e controcultura, in collaborazione con le realtà attive del territorio, puntando non solo alla cura, ma anche alla prevenzione.

Spazi di questo tipo sono anche fondamentali per scardinare i tabù che ancora esistono legati alla salute sessuale e riproduttiva, portando avanti anche la battaglia per un aborto realmente libero, sicuro e gratuito. Per fare questo è necessario il superamento della legge 194 che, prevedendo la possibilità di obiezione di coscienza, rende impossibile o molto difficile in diversi territori l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza costringendo le persone a ricorrere all’aborto clandestino.

Diritto allo studio e filiera formativa

Il diritto allo studio in Italia è ogni giorno meno garantito, a causa dei tagli che ormai da tempo ogni governo annualmente prevede per fondi destinati ai luoghi della formazione. Si tagliano i fondi ordinari, come il Fondo di finanziamento ordinario delle università e non si investe più sulla formazione, che grava interamente sulle spalle di chi vuole formarsi. Esempio fondamentale sono i percorsi per l’accesso all’insegnamento, che non sono stati finanziati dallo stato e i cui costi pesano interamente sullɜ singolɜ studentɜ universitariɜ e sugli atenei. Questa evoluzione dei percorsi per l’insegnamento si inserisce nella volontà sempre più esplicita di spacchettare le conoscenze necessarie per la formazione in una sorta di proto-master che finiranno col gravare soltanto sullɜ studentɜ per costi e impatto didattico. L’educazione in generale non è più un diritto ma è appannaggio di pochɜ, a partire dai costi di tasse e materiali didattici, fuori dalla disponibilità di moltɜ.

Coloro che intendono proseguire il proprio percorso all’interno degli atenei con la ricerca dovranno prepararsi ad un’ennesima precarizzazione della loro posizione a causa della riforma che il governo intende approvare che vedrà contratti sempre più brevi per l3 ricercatorɜ. In generale, anche senza tale riforma, il mondo della ricerca vede da anni un fortissimo definanziamento e una difficoltà ad accedervi che lo rende un percorso escludente e vincolato all’arbitrio dei baroni dell’università.

Dal punto di vista infrastrutturale, le scuole italiane hanno delle fortissime e durature carenze. Il più evidente dei problemi è che metà delle scuole non ha il certificato di agibilità – solo una scuola su cinque lo possiede al Sud. La maggior parte delle scuole non è costruita secondo criteri antisismici o in generale non possiede le idoneità antisismiche. Quasi la metà delle scuole del Sud ha bisogno di interventi straordinari che non vengono svolti per mancanza di fondi o per una cattiva gestione degli stessi.

Oltre i problemi strutturali, le scuole italiane hanno una mancanza cronica di spazi per le aule e per le attività curriculari ed extracurriculari, costringendo lɜ studentɜ a fare lezione in luoghi inadatti.

L’autonomia differenziata non farà altro che ampliare il divario tra scuole del Nord e del Sud, del centro e delle periferie, consegnando allɜ studentɜ delle aree più svantaggiate e già in difficoltà un’offerta formativa sempre più inadatta a rispondere ai loro bisogni.

Un altro tema fondamentale riguarda gli studenti universitari che vivono gli atenei da fuorisede, che hanno visto crescere a dismisura i costi delle case e per la vita, ma anche per chi li vive da pendolare, a causa dello stato disastroso del trasporto pubblico. Alla difficoltà di dover cambiare città per poter studiare si accompagna quella di non trovare dei luoghi accoglienti, ma che spesso mettono lɜ studentɜ in periferia e lontano dai luoghi della formazione. L’assenza di un reddito di formazione e le gravi mancanze delle borse di studio, che hanno fondi insufficienti, sono erogate con estremo ritardo e si basano su criteri come quelli di merito, sono alla base del motivo per cui spesso è impossibile per lɜ studentɜ autodeterminarsi fuori dal proprio nucleo familiare.

In un sistema così disastrato e così manchevole il ruolo dell’autonomia differenziata sarà quello di impedire definitivamente allɜ personɜ di poter scegliere dove studiare, di poter scegliere dove vivere. Il ruolo del regionalismo a quel punto sarà completo con la divisione delle competenze in modo che il dsu ricadrà interamente sulle spalle di piccoli enti regionali con pochissimi fondi.

Politiche del lavoro e giovanili

Le politiche del lavoro sono tra le principali motivazioni a determinare il fenomeno della migrazione giovanile, sia verso l’estero che all’interno del nostro Paese: tra il 2013 e il 2022, circa 90mila giovani laureatɜ sono espatriatɜ, mentre quasi 140mila si sono spostatɜ dal Mezzogiorno verso le regioni centrali e settentrionali; dati che restituiscono chiaramente da un lato la non-rispondenza del mondo del lavoro nel nostro Paese ai bisogni delle giovani generazioni, dall’altro l’entità del processo di svuotamento che le regioni del Sud stanno subendo.

Non sono però numeri che stupiscono a fronte di un modello di sviluppo sempre più basato principalmente sulla turistificazione dei territori, con un proliferare di posizioni all’interno dei settori del turismo e della ristorazione e del lavoro stagionale: ambiti all’interno dei quali purtroppo la contrattualistica presenta gravi carenze, lasciando margine a sfruttamento e lavoro a nero, spesso comunque insufficienti per fronteggiare un costo della vita che si innalza proprio a causa di queste trasformazioni territoriali – si pensi solo al già citato squilibrio portato dagli affitti a breve termine nel mercato immobiliare.

Le battaglie da portare avanti sono quindi sul campo dell’impostazione del welfare, del salario, del reddito, della contrattazione collettiva. Bisogna lottare con la consapevolezza che tutte queste lotte concorrono ad un unico scopo: dare dignità alla persona, renderla padrona del proprio futuro. Per farlo analizziamo come salario, reddito e servizi concorrano tutti a definire il reddito globale di una persona, un indice con cui misurare le possibilità del singolo.

Lottare per il salario minimo vuol dire rafforzare la contrattazione collettiva, spostare i rapporti di potere dai padroni a chi lavora, fare piazza pulita del capitalismo straccione che allarga i suoi profitti spremendo sempre più chi lavora.

Un reddito universale, incondizionato e aperto a tuttɜ senza discriminazioni può essere invece lo strumento fondamentale per redistribuire le ricchezze immense che multinazionali e giganti dell’economia generano, riducendo così le diseguaglianze, liberando le persone dal ricatto del “lavora a qualsiasi costo o muori’ e attribuendo un valori ai dati forniti dagli utenti la miniera d’oro su cui il capitalismo globale, entrato nella sua fase digitale, fonda la maggior parte dei suoi profitti.Dobbiamo lottare per tutto ciò, organizzando lɜ giovani, lɜ più colpitɜ da questo sistema. Dobbiamo partire dai territori ma avere un’analisi globale; costruire alternativa politica in tutti i nostri territori e nelle nostre città.

Lascia un commento